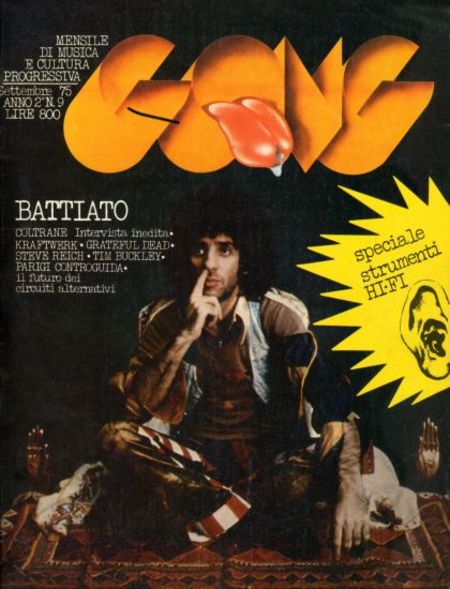

Sull’isola deserta con Franco Battiato part 1: gli anni settanta

Ognuno ha il proprio Battiato da ascoltare ma anche da raccontare. Va detto che le plurime manifestazioni di stima affettuosa e affettiva verso il catanese (nella sua dipartita) siano più che legittime, se non naturali. Battiato ha attraversato la popolarità musicale di noi italiani per oltre mezzo secolo con punte divistiche (malgré lui) quasi irraggiungibili (volano canzoni, migrano tra le hit e le classifiche…).

Nel mio caso (in 1968 I came to this planet), la curiosità adolescenziale nasce intorno al trittico L’era del cinghiale bianco, Patriots e La voce del padrone, con i fratelli maggiori che mi raccontavano di un “altro” Battiato incomprensibile, quello degli anni Settanta. Crescendo, devo dire, che le produzioni anni Ottanta (post-trilogia) non mi facevano proprio impazzire: non che non lo avessi proprio abbandonato, però, La stagione dell’amore, per me, era altrove (ero ancora L’animale, ebbene sì).

Trovai consonante lo spirto civil di Povera patria con il mesto sentimento di indignazione nazionale nel buio dei primi anni Novanta (Tangentopoli, gli attentati a Falcone e Borsellino, la fine di un’era, la guerra in Iraq, la puzza mefitica di un’apocalisse di plastica); ma lì c’era anche un Battiato pre-fleur che si cimentava (a modo suo) con alcuni Lied della classicità romantica europea. Lo ritrovai e mi piacque.

Così come nel Cafè de la Paix (1993) e in L’imboscata (1996), che ritengo il suo album più compiuto. Il resto ci porta dritti verso i nostri (strani) giorni ed è cronaca nota.

Ma quello “strano”? Quello degli inizi? Beh, certo fu la curiosità, una tarda curiosità, la stessa che mi portò a studiarlo per scriverne addirittura una guida di 100 pagine, che è stata il frutto ragionato di tutto questo percorso. Da Fetus a L’Egitto prima delle sabbie è stata una cavalcata immersiva degna di un trip su batiscafo degno di una visione di Verne: più sfioravi i silenzi, più ne percepivi i rilievi tattili tra nastri magnetici, collage, musica concreta, elettronica e puro divertimento (suo; nostro, un po’ meno…).

Ora provo a divertirmi anch’io in qualcosa di impossibile e che, di certo, potrebbe scatenare repliche automatiche: per ogni disco, un brano che porterei sull’isola deserta. Prendiamolo come un gioco e, soprattutto, un’occasione per riascoltare quei brani.

Meccanica (Fetus – 1972) – Premetto subito che i primi due album di Battiato non sono entrati mai nelle mie corde: li ho sempre trovati molto velleitari, embrionali, sicuramente interessanti e coraggiosi, ma ancora troppo naïf sul piano di una sperimentazione organizzata. Il gusto per l’happening prevaleva spesso sull’opera di strutturazione. Il brano Meccanica è quello che sento più vicino all’ottica progressive, per cui, spesso, si ascrive l’attività primordiale del nostro entro i canoni di tale genere. In effetti qui c’è un intro strumentale (con una vaga allusione classica al Peer Gynt di Grieg – Nell’antro del re della montagna), la melodia canora e una coda con un collage tra Bach e le conversazioni tra i componenti dell’Apollo 11. Si vede già qualcosa…

Areknames (Pollution – 1972) – Poi l’ho capita, eh… Sì, che era un testo scritto alla rovescia. Tutti a chiederci in che lingua cantasse Battiato. “Tutti”, si fa per dire… Un tema ipnotico con una coralità tra il tribale e il metropolitano, tra la musica etnica e avanguardia spinta; così come i timbri, per cui il synth VCS3 se la gioca con la chitarra acustica in un pullulare di pigolii e sirene.

Sequenze e frequenze (Sulle corde di Aries – 1973) – La forza evocativa e attrattiva di questo denso quarto d’ora mi ha fatto capire subito che stavamo assistendo ad una crescita esponenziale dell’artista, il quale, in poco tempo, è riuscito ad impadronirsi di suggestioni eterogeneee trasformandole in qualcosa di personale. Qui c’è la Sicilia centro del Mediterraneo, crocevia tra la Grecia omerica, la Spagna moresca, l’Africa punica e il Medio Oriente illirico-balcanico. Il racconto è una summa allucinatoria di ricordi lontani, tra immobili flash nella mente. La musica non solo commenta, ma veste la memoria dell’ineffabile: quanto non si può dire, si estrae dai suoni. È la lunga coda strumentale che porta avanti la “storia” tra minimalismo, progressive, world music e kraut rock. Il primo capolavoro compiuto di Battiato.

Propriedad Prohibida (Clic – 1974) – “Ecco dove l’avevo già sentita!”, sbottai la prima volta che mi imbattei in questa composizione strumentale. Ebbene sì, la sigla di TG2 Dossier. Propriedad Prohibida è un brano ipnotico che fa sue alcune caratteristiche peculiari del linguaggio in uso presso i musicisti minimalisti americani; questo sul piano della scrittura melodica. Per quanto riguarda le timbriche, Battiato – da buon sincretista – ci mette del suo, fondendo i panneggi sintetici dell’elettronica teutonica (sia che provenga da Stockhausen, sia che arrivi dai Tangerine Dream) e un certo camerismo acustico desunto dal repertorio contemporaneo. Un Battiato caleidoscopico e cesellatore ingegneristico di intuizioni musicali.

Goutez et comparez (M.lle Le Gladiator – 1975) – Il gusto per il collage era già comparso nell’album precedente (Ethika Fon Ethica) e risente – come è ovvio – della fascinazione di Battiato per la musica concreta, in particolare, per taluni lavori di John Cage. Anche in questo caso, ci si “diverte” a seguire lo streaming di associazioni sonore e vocali dirette dalla regia del compositore che deve veramente “comporre”, ovvero “mettere insieme”. Cosa? Sprazzi di radiogiornale, poesie siciliane, inni, nenie orientali, canzoni d’altri tempi, acuti lirici, un asterisco beatlesiano Beatles, cluster pianistici, barriti di VCS3, il coro degli alpini, declamazioni teatrali, messaggi incomprensibili in banda laterale, deliri marinettiani e il dialogo con Fiorella Gentile (a cui “s’è rotta l’unghia”)…

Cafè-Table-Musik (Franco Battiato – 1977) – Non c’è il due senza il tre, così Battiato ci delizia con un ennesimo collage, questa volta un po’ più omogeneo, rispetto ai precedenti. Al pianoforte c’è Antonio Ballista e il soprano è Alida Maria Salvetta. Il grosso del materiale sembra prodotto in studio, infatti si sommano delicati interludi pianistici di sapore impressionistico (il più suggestivo da 2’35”), episodi lirici (nella duplice accezione del termine riferibile sia alla poesia, sia alla musica vocale operistica), parlato occasionale ed estreme coralità orientali (un imprevisto parallelo stratosiano a 11’42”). La costruzione che emerge risulta molto più compiuta rispetto alle precedenti, lasciando fuori orpelli di gestualità musicale che, in passato, potevano risultare gratuiti.

Agnus (Juke Box – 1978) – Da un album dei più nascosti e dimenticati di Battiato, traggo questa prova con Juri Camisasca e una piccola orchestra d’archi corredata di trombe. La delicatezza melodica e armonica anticipa Stranizza d’amuri, che ritroveremo un anno dopo in L’era del cinghiale bianco. È un gioiello di inestimabile nitore, dal passo di canone barocco, reso più lucente dal minimalismo cameristico delle frasi dei violini; sorprendente il contrasto vocale tra i raffinati vertici acuti del soprano Salvetta e il belato di Camisasca.

L’Egitto prima delle sabbie (L’Egitto prima delle sabbie – 1978) – Ormai, qui, siamo di fronte al compositore di musica contemporanea. Questo è il disco sicuramente più difficile ed ermetico di Battiato: due lunghissimi brani per pianoforte alla ricerca di risonanze partendo da una veloce scala o da un accordo (come nel lato B Sud Afternoon). Ma la musica, in questo caso, va ricercata in quella pausa risonante tra le singole cellule ripetute all’infinito. Ricerca, appunto, “oltre”, qualsiasi abitudine storico-musicale e certezza spaziale. No time, no space, intanto alla porta bussa la parola di Gurdjieff.

Strade dell’Est (L’era del cinghiale bianco – 1979) – E, quando meno te lo aspetti, lui si butta nel pop. Finisce il decennio e lui anticipa quello successivo. Impressione superficiale, però, se non vediamo il file rouge che “sotto” tiene tutto unito… Il mio juke-box sceglie Strade dell’Est: l’esotismo di una geo-narrazione che attraversa Albania, Cina, Russia, Persia e Kurdistan. Musicalmente niente di che, benché ci sia un bel solo di Radius alla chitarra e la batteria pulsante di De Piscopo. Per me Strade dell’Est viene sull’isola deserta per un’altra versione, quella per orchestra che ascoltai la prima volta in diretta radio da Santa Cecilia il 27 novembre del 1991, mutata da un piatto 4/4 ad un coreutico e vivace 3/4 con colori quasi russo-tardo-ottocenteschi. Oggi ve la potete godere nel live Unprotected del 1994.

(Riccardo Storti – prima parte) (articolo originale sul blog dell’autore)